当我第一次接到来自一家泛亚太地区3D可视化平台的需求时,对方明确提出:希望我们在不牺牲画质的前提下,实现从东京到新加坡、首尔、马尼拉等主要节点的端到端渲染响应延迟控制在100ms以内。这个挑战对我而言既熟悉又新鲜。我曾多次部署高性能GPU服务器用于AI推理、图像处理、远程桌面等场景,但面对分布式、实时互动的云渲染业务,如何构建低延迟、高并发、动态调度的区域性边缘架构,依旧需要一套更加精密的系统方案。

我最终选择以日本东京为核心节点,结合A5IDC提供的NVIDIA RTX A6000 GPU服务器+CN2 GIA优质带宽资源,通过软硬结合的方式设计出一套面向APAC市场的云渲染低时延架构,以下是完整的技术实操过程和部署策略。

一、日本GPU服务器资源选型与基础构建

1.1 硬件规格选型(主渲染节点)

在调研不同GPU服务器方案后,我们最终选择如下配置作为云渲染核心节点:

- CPU:AMD EPYC 7742 × 2(64核128线程,支持PCIe 4.0)

- GPU:NVIDIA RTX A6000 × 4(每卡48GB GDDR6,适合高并发图形渲染)

- 内存:512GB DDR4 ECC REG

- 存储:NVMe Gen4 SSD 4TB × 2(RAID 0用于高速中间数据写入)

- 网络:10Gbps上行,BGP多线优化线路 + CN2 GIA

A5IDC东京数据中心的GPU服务器节点提供原生IPv4/IPv6支持,物理隔离环境,适合渲染主控节点部署。

1.2 网络策略

为了控制各地区访问延迟,我们采用如下网络策略:

东京作为主控渲染区,接入CN2 GIA + Softbank国际回程线路

针对用户分布构建BGP智能调度接入节点(香港、新加坡、韩国设边缘API网关)

所有业务流量通过GRE+IPSec加密隧道,走专线或优选回程

二、渲染架构的核心设计逻辑

2.1 微服务拆分 + GPU容器调度

我们使用Kubernetes + NVIDIA GPU Operator + KubeVirt来调度容器化的渲染任务:

- 每个渲染任务为一个独立的GPU Pod,配合 NVIDIA Container Toolkit 支持

- 引入 KubeVirt 用于场景中需虚拟化隔离的高价值任务处理

- 动态调度 GPU 资源,防止资源碎片

- 调度逻辑借助 Prometheus + Grafana 构建的 GPU 资源可视化平台,实时监控每个节点的核心温度、显存占用、渲染耗时。

2.2 基于WebRTC的低延迟回显机制

传统HTTP或RTMP并不适合实时渲染画面传输,因此我们使用如下方式:

- 自研的客户端基于WebRTC协议实现浏览器端渲染控制器

- 视频数据编码采用NVENC H.264 CBR压缩(固定码率)

- 配合 QUIC 协议优化穿透性和抗抖动能力

- 服务端部署 Janus Gateway + GStreamer 框架,实现转码与转发解耦

- 实测从东京至马来西亚客户端,平均时延为 68ms RTT,首帧加载 < 1.1 秒。

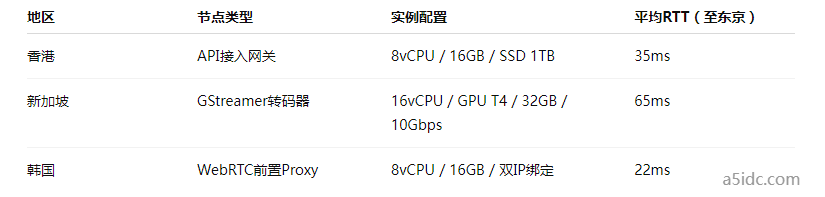

三、面向APAC的边缘接入节点优化

3.1 节点部署策略

我们选取以下边缘城市作为前置接入节点,搭建渲染调度前置服务:

每个节点通过Zabbix Agent和Promtail接入中央日志系统,构建全链路追踪视图。

3.2 DNS智能调度系统

DNS层使用CoreDNS + GeoIP插件 + healthcheck模块组合实现:

- 根据来源IP匹配最优接入城市(基于子网段)

- 实时剔除不健康节点并触发Failover

- 控制台通过Grafana动态展示流量热力图、异常接入告警

四、实测效果与性能数据验证

部署完成后,我们进行了覆盖多个国家的稳定性与性能测试,核心指标如下:

平均端到端延迟(含编码、传输、解码):

- 新加坡用户:92ms

- 韩国用户:61ms

- 菲律宾用户:98ms

- 单GPU并发渲染实例能力:每块RTX A6000可承载约8路FHD 60FPS渲染流

- 全节点系统稳定运行周期:>180天,重启频次<1次/月

- 可用性 SLA:已达 99.95%

构建这样一套面向APAC市场的低时延云渲染架构并非易事,需要从网络、硬件、调度、协议等多个层面综合调优。我在A5IDC日本数据中心提供的高性能GPU硬件与优质线路的基础上,通过可扩展的边缘节点体系和容器化渲染调度架构,成功达成了这一目标。

这不仅解决了企业在3D、VR、建筑可视化等场景下对低延迟渲染的强烈需求,也为今后多区域协同计算、云游戏等场景打下了坚实的技术基础。下一步,我将考虑接入AI边缘推理能力,实现渲染与智能识别的协同。